“작품을 보는 방법과 작가의 베스트 작품 파악 중요”

박노수 ‘산수도’, 산뿐만 아니라 당시 선비의 세계관 담아내

동양화의 고정관념 깬 작품은?

[스타트업투데이] 현대미술에서 어떤 작품이 주목할만한 가치가 있을까.

박영택 경기대 예술학과 교수는 8일 오전 서울 강남구 카이트타워 14층에서 열린 제372회 선명 부동산융합포럼에서 ‘한국 현대미술의 주목할 작품’을 주제로 강연했다.

박 교수는 수많은 미술 작품 중 수집될만한 가치가 있는 작품을 바라보는 관점은 매우 어려운 문제라고 했다. 그는 “작품을 어떻게 보느냐는 물론 한 작가의 작품이 특별히 좋은 이유와 이 작가의 베스트 작품 등을 파악하는 것도 매우 중요하다”고 무엇인지 등을 찾는 것도 매우 중요하다”고 말했다.

‘먹’ 하나만으로 실감 나는 모습 표현할 수 있어

박 교수는 현대미술에서 가치 있다고 여겨지는 작품 몇 점을 소개했다.

박노수의 ‘산수도’는 조선시대 말기까지 이어진 인물산수화의 유교적 이념과 당시 선비의 세계관을 감각적인 색채로 표현한 그림이다. 특히 박노수는 조선시대까지의 전통적인 인물산수화의 맥락을 잇는 마지막 작가로 복고적이면서도 독보적인 정신세계를 담아냈다.

박 교수는 “언덕 위에 올라가 있는 그림 속 인물이 뒷짐 진 채 산 아래로 내려다보고 있다”며 “특정한 장소가 아닌 자신의 내면을 들여다보는 것”이라고 설명했다. 이어 헤아릴 수 없는 자연의 오묘한 이치를 깨달음과 동시에 자신의 유한한 내면을 들여다보는 성찰을 의미한다”고 덧붙였다.

김호득의 ‘북한산’은 먹 하나만으로 휘갈긴 듯이 그린 그림이다. 먹의 번짐으로 먹의 멋과 자연의 생명 등을 시각화했다. 박 교수는 “먹의 농담과 필력을 통해 단순한 산이 아닌 그것이 뿜어내는 기운이나 발상을 그린 작품”이라며 “바위 하나를 그리더라도 수천 년의 시간을 느낄 수 있다”고 말했다.

김호득은 먹과 먹이 만나는 빈틈을 이용해 ‘폭포’를 그렸다. 일반적으로 폭포 그림은 위에서 아래로 흘러내리는 물의 모습을 표현한다. 그러나 김호득은 먹과 필만으로 한줄기 솟구쳐 내리는 폭포의 멋을 실감 나게 전달했다.

유근택은 일상에서 흔히 볼 수 있는 풍경을 먹으로 그렸다. ‘밤’의 그림 속 배경은 어스름한 오후 시간대 산을 둘러싼 일상을 담았다. 화장실과 주차된 자동차, 근처에 서 있는 사람들도 현실에서도 흔히 볼 수 있는 모습이다.

박 교수는 “소소한 일상이지만 전통적인 산수에서 보이는 이념이나 그럴듯한 풍경이 없는 것이 가장 큰 특징”이라며 “풍경화는 멋들어지거나 아름다운 모습만 담아내야 한다는 고정관념을 깬 작품이라고 볼 수 있다”고 말했다.

미술은 사물과 세계를 고정되고 관습적으로 보는 것을 깨주는 역할을 한다는 게 박 교수의 설명이다. 그러면서 유근택의 ‘고흐’를 고정관념의 틀을 깬 작품으로 꼽았다. 그는 “유근택의 고흐는 서양화처럼 보이지만 동양화”라면서 “동양화의 관념을 벗어나 새롭게 표현한 점이 뛰어나다”고 말했다.

박수근의 작품이 고정된 틀을 벗어난 이유

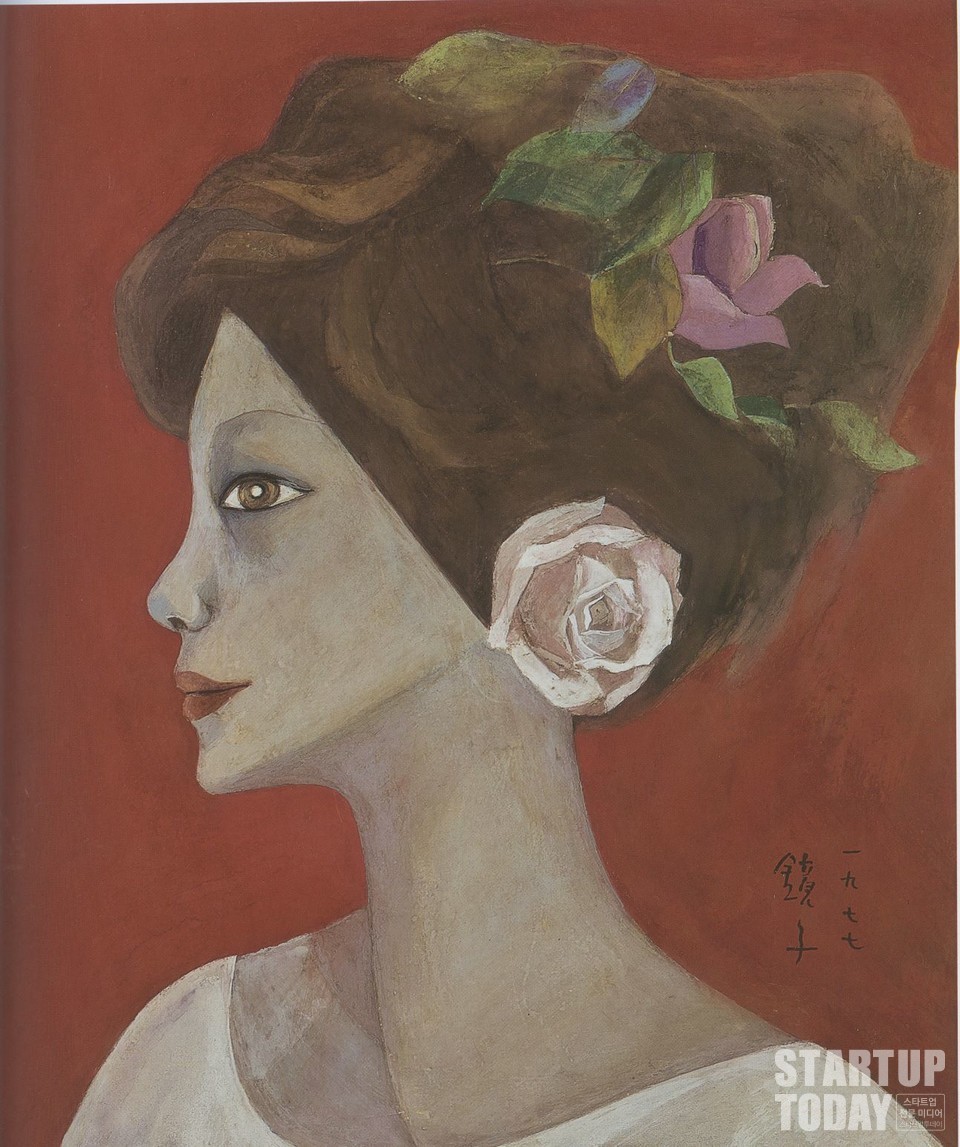

박 교수는 작가의 이름이 아닌 작가의 정점을 보는 것이 중요하다고 강조했다. 그러면서 대표적인 채색화 작가 천경자를 언급했다. 그는 “천경자의 모든 작품이 미술로서 충분한 가치가 있는 것은 아니다”며 “천경자가 그림을 통해 어떤 가치를 전달하는지 등을 봐야 한다”고 주장했다.

또 그는 천경자의 작품 중 ‘여인’을 베스트로 꼽았다. 여인의 가장 큰 특징은 채색물감을 유화물감처럼 겹쳐서 그려냈다는 것이다. 여인의 머리에 꽂힌 꽃은 여성으로서의 아름다움을 표현함과 동시에 유년 시절 동네에서 흔히 볼 수 있는 여인을 의미한다.

오로지 먹으로만 그린 김정욱의 ‘소녀’는 여성의 얼굴을 전통적인 붓질이 아닌 연필로 그린 것처럼 보인다. 동시대 젊은 작가들이 먹을 활용하는 다양한 방식 중 하나다. 박 교수는 “제한된 몇 가지 색조로 질감을 표현했다”며 “김정욱은 붓을 자신만의 방식으로 독특하게 소화한 대표적인 젊은 작가 중 한 명”이라고 말했다.

1963년 당시의 모습을 잘 보여주는 작품은 박수근의 ‘아기보는 소녀’다. 박수근의 작품은 크게 두 가지 특징을 가진다.

첫째, 박수근이 활동했을 때 다른 모든 화가는 정물화, 풍경화, 추상화 등 기본적인 도식을 따라 그리는 등 미술에 학습화가 이뤄진 점, 둘째, 미술 시장에서 인정받고 싶은 욕망에 작가 본인이 아닌 시장이 원하는 그림을 그린 점이다. 어떤 이유든지 결국 유사한 느낌을 주는 그림들이다.

그러나 박수근은 고정된 틀에서 벗어난 그림을 그렸다. 박수근이 미술을 정식으로 배운 적이 없기 때문이라는 게 박 교수의 주장이다. 그는 “물론 박수근은 미술을 간접적으로 접하면서 그림을 배웠다”며 “본인만의 특성이 담긴 작품을 시장에 내놓으며 획기적인 변화를 일으켰다”고 말했다.

이외에도 박 교수는 도상봉의 ‘정물’, 임직순의 ‘여인’, 박고석의 ‘외설악’, 장욱진의 ‘강진풍경’, 김홍주의 ‘무제’, 김동유의 마릴린 먼로 앤 존 F. 케네디’ 등을 소개했다.

마지막으로 박 교수는 “현대미술은 귀에 의존하는 게 아니라 좋은 부분을 볼 수 있는 안목을 기르는 게 먼저”라며 “작품에 대한 퀄리티가 있어야 새로운 아이디어를 제시하거나 작품으로서의 매력이 충분히 발산될 것”이라고 강조했다.

[스타트업투데이=염현주 기자] yhj@startuptoday.kr

@

일제강점기 강제포교된 일본 신도(불교), 불교, 기독교는 주권없음. 강점기에 피어난 신흥종교인 원불교등도 주권없음.